吴方言与普通话的语言接口研究毕业论文

2020-02-19 16:50:24

摘 要

本文以接口理论研究吴方言中存在的语言接口现象,并与普通话中同位置的接口比较,借此对二语习得中的接口假说进行验证。涉及的研究包括接口的定义、接口理论的发展源流、吴方言现状、吴方言-普通话接口假说、吴方言典型内接口分析等。

本次研究将吴方言视作第二语言研究,认为方言、通用语各自语言模块间接口的不同会对习得造成影响,是综合方言学、二语习得、语言学本体的边缘研究。除对具体接口给出示例语料并做合理分析,对理论的历史演变也给出新的见解。

关键词:吴方言 语言接口 二语习得

Abstract

This paper focuses on the phenomenon of the interfaces in Wu dialect, while comparing them with the interfaces in the same position of Mandarin Chinese so as to verify the Interface Hypothesis in second language acquisition.

The research is consist of the definition of interface, the development of interface theory, the current situation of Wu dialect, the Interface Hypothesis between Wu dialect and Mandarin Chinese, and the analysis of typical internal interfaces of Wu dialect.

This study regards the learning of Wu dialect as a second language study. It holds the idea that different interfaces between dialects and common languages will affect the acquisition of both of them. It is a marginal study of dialectology, second language acquisition and linguistic ontology. In addition to providing sample corpus for specific interfaces and making reasonable analysis, new opinions on the historical evolution of the theory are also given.

Key Words:Interface;Wu dialect;second language acquisition

目录

第1章 绪论 1

1.1 接口的定义 1

1.2 国外研究现状 1

1.3 国内研究现状 2

1.4 研究方法与研究意义 2

第2章 接口理论的源流 3

2.1 分析传统下的接口 3

2.2 Chomsky理论下的接口 3

2.3 Jackendoff的接口模型 4

2.4 Reinhart的接口模型 5

第3章 吴方言的生存态势研究与接口习得假说 6

3.1 关于吴方言保护工作 6

3.2 本文的基本模型 10

3.3 在接口处研究吴方言的意义 11

3.4 吴方言与普通话的接口假说 13

第4章 吴方言典型内接口 15

4.1 词汇-语义接口 15

4.2 句法-语义接口 17

4.3 句法-形态接口 18

第5章 结语 21

参考文献 22

第1章 绪论

1.1 接口的定义

本文将“语言接口问题(the Linguistic Interfaces)”统一定义为“模块与模块的衔接问题”;对语言接口的存在性假设,我们采用主流的“Interface Hypothesis”命名。

语言接口(Interface)的概念建立在语言模块化(modularity)与信息封闭性(informational encapsulation)等UG(universal grammar)的基本假设上。模块化与封闭性使得语言信息在语言各个模块间的传递并不是连续平滑的;哪怕是拟合假设者,也认为模块与模块间的衔接处,存在一些生成性(autonomous/generative)的问题。

1.2 国外研究现状

对模块的具体界定不同,也产生了不同的“接口”。

White(2003)区分了内接口与外接口[1]:把接口看作是语法内部构件之间的connection,认为它或它们连接了各种语言组件,形成了句法-语义、形态-句法、形态-音系等接口(又或者认为形成的不是接口,而是一种接口关系relations),White称之为内接口;把接口认为是语法组件与语法外的认知系统之间的联系(relations),则形成句法-语用、句法-篇章、音系-动觉等外接口[1]。

Chomsky的的内外接口理论则略有不同,他推测外接口存在形式为语音式PF(phonological form)与逻辑式LF(logical form),内接口则为表层与深层结构间的映射(mapping)。

同时,在跨文化研究中,如果将一种语言作为一个独立的认知系统,一个自洽的模块,那么两种语言间,或者说更为广泛研究的一语二语间,便也可能存在接口。

从上述对接口类型的论述可以看出,接口概念的模糊性,一方面是不同层级的模块间都可能存在接口,对模块量取的不同决定了接口位置的不同,这造成了学界研究重点的分散;另一方面,在语言内部模块中,语法与其他认知模块存在交集,哪些内容属于词汇,哪些内容属于语音,哪些内容属于语法,都需要仔细地审查,这使得模块的边界变得模糊,对接口的定义也越发困难。

Sorace(2006)在此基础上创新性地提出,涉及接口的语言属性比一般的语义、句法各自的内在属性更复杂更难习得,是造成二语者无法达到本族语者水平的主要原因。

1.3 国内研究现状

国内的研究者如戴曼纯(2014)也关注到接口理论在二语习得中的重要性,开始重视语言和其他认知系统的关系、语言不同构件的分离整合问题等[2];李葆嘉、孙道功(2011)等人则立足语义语法学,试图从语义网络和信息知识库的角度研究词汇-句法语义的衔接,明确汉语句法范畴和语义场间的接口;王帅(2015)等人将语言测试对语言能力的体现不足归结到语言接口对非母语者的限制;赵静、王同顺(2016)具体研究了中国学生学习英语心理动词在接口处的加工效率。

1.4研究意义

2008年第三次方言调查显示,吴语地区普通话推广工作卓有成效,通用语普及程度可观。可同时也能发现,大部分吴语母语人群普通话水平无法达到北方方言地区水平、低年龄段方言异化严重等问题。根据2015年苏州市人大调查,百分之八十二的苏州中小学生无法流利使用吴方言,同时有大量的成年人(吴方言母语者)无法完全地掌握普通话(表现为方言词的使用、语音的偏误等),普通话与吴语呈现无法兼容的状态。我们认为这不是汉语(吴方言与普通话)表征本身存在缺陷(Socara2011),而是学习者在加工二语时对接口知识的提取和整合能力不足。

本次研究以北部太湖片吴方言,尤其是苏州地区方言为研究对象,通过文献查阅、调查分析等手段,从语言接口假说的角度,初步探究吴方言母语者学习使用普通话时,在接口处是否存在滞迟的问题;研究在汉语内部方言使用者在学习通用语时,存在的认知负荷、一语磨蚀、发展缓慢问题,分析产生这类现象的语言内外部原因;比较语言属性的整合的难度和语言属性本身学习的难度,提出一定的解决策略。我们认为,从接口理论的视角研究吴方言,能对吴方言摆脱所处困境有所裨益。

第2章 接口理论的源流

2.1 分析传统下的接口

主流观点认为接口问题从Chomsky起源,我们认为实际上在分析传统下的语言学研究中,就已经出现接口研究的端倪。以索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857-1913)的观点为例[2],我们把话语区分为声音与意义、能指(signifier,又译施指)与所指(signfied)都只是形式上的可分,而不是实质上可分。其任意性原则指出:在能指(或者说我们使用能指这一手段)之前和之后,所指并没有一个明确的边界。“不通过词语表达,则思想只是一团模糊不清的混沌……每种语言都以特定的任意的方式划分不同的范畴[3]”(索绪尔:157页)。也就是说,在我们用明确的边界划分各个模块之前,这些模块并不能真正地呈现出模块性与封闭性;甚至可以说,我们无法在脱离接口的情况下真正地划分出语言模块并讨论这些模块。

任意性在上一节接口概念,尤其是模块划分的模糊性上充分体现出来:模块是在系统内部由相互关系确定的,无论某人多少次说出语法正确的句子,他都无法确定一个语法概念(例如句法),除非他学会了区别不同的语言概念(例如明确了词义-句法的区别)。“语言概念是纯粹表示差别的……它们的特征是:它们不是其他的东西……我们只能从反面确定它们”(索绪尔:153页)。如果不能明确接口的位置,我们便也不能划分一个合理的明晰的语言模块。

2.2 Chomsky理论下的接口

包括Chomsky在内,学界真正使用“接口(Interface)”这一术语的历史并不长。但可以肯定的是,接口理论以及相关研究不仅与UG的核心概念——区域特定性模块化(domain-specific linguistic modularity)与语言信息封闭性(informational encapsulation)[3]在立论上完全一致[4](Fodor,1983,1984),在乔氏提出“原则与参数(Principles and Parameters)”(Pamp;P)之后更是成为“核心计算系统core computational system(语法)与其他领域/区块间存在映射部分(mapping)[4]”(Chomsky,1981)的强力论证[5]。

在Pamp;P中,句法计算必须满足PF与IF输出的相关条件[6],即乔氏在这一三方(Y)语言模型中,把“接口”作为信息传递的“接口条件”和审查关系,如下图2.1所示[5]:

图2.1 Pamp;P语言三方模型

这种理念在最简方案(乔姆斯基,1995)中得到进一步的发展[6]。乔姆斯基尝试着取消D-结构与S-结构这些由语言学家人为设定的语言理论内部构件,把语言内在表现层面数量的减少或取消作为最简方案的基本要义[7]。我们认为这是乔氏对分析传统下语言学的任意性原则做出反思,而为自己的UG理论提供论证。在最简方案中,形成的界面(Interface,当趋向于表现其作为一个实体系统存在,本文中也会采用“界面”这一翻译)一般被定义为两类:一为发声感知系统(A-P),即为Y模型中的PF;一为概念意向系统(C-I),即为LF。

2.3 Jackendoff的接口模型

Jackendoff(2002)并不赞成方法论上的“最简主义能证明语言是一个完美系统(perfect system)”这种观点,而希望以更精细的方式在语法模块和一般的认知领域里建立联系[7]。Jackendoff(2002)认为语言系统的子模块(Sub-modules of linguistic systems)与其他无关语言的认知领域并非完全独立的[8]。界面/接口需要在超越“语法内部工作(此处Jackendoff指的是内部接口internal interfaces)”的层面上,与语篇(discourse)和言外语境(extralinguistic context)交互。接口负责整合信息(integrate information),使得声音、结构和意义的互动(the interaction between sound, structure and meaning)成为可能。

2.4 Reinhart的接口模型

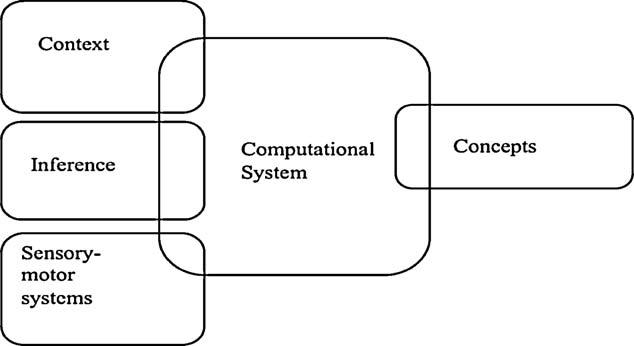

Reinhart(2006)的模型保留了传统的以语法为核心(core computational system)的预设,虽借鉴Jackendoff(2002)的模型但推翻其“语法知识只是组成语言的几个核心计算系统之一”的观点。Reinhart相信语法作为一个计算系统(a computational system),自身能够完整地包含(embody)独立的心理系统的接口[8]。他所提的心理系统包括概念(concepts)、上下文本推理(context inference)和感官运动系统(the sensory-motor system),模型如图2.2所示:

图2.2 Reinhart的接口模型

在Reinhart的模型中,CS经过优化设计来实现跨心理系统的信息翻译。他提出接口困难主要是由参考集运算(reference set computations)造成的:CS通过执行参考集运算时(此处的所谓“参考集”指的是心理系统中记忆与计算资源memory and computational resources负担最小的运算)过滤非法低效的操作,在接口处与原先的方案/预测(scenario)造成冲突,以至于信息无法在心理系统间完美或有效地转化(be translated)[9]。

Reinhart在此模型基础上对习得现象的明确预测,将在下一节中继续阐述并与White的模型比较。

第3章 吴方言的生存态势研究与接口习得假说

3.1吴方言保护工作

推广通用语是语言研究者的重要工作。但不可否认的现状是,在一部分方言地区尤其是非北方语音地区,通用语推广工作进展良好,而方言保护工作却一言难尽;另一些方言地区,尤其是经济发展较为滞后的地区,则处于普通话未能推广,方言支离破碎的境地中。

3.1.1 上海地区吴方言现状

比如从北部吴方言地区的代表地区之一——上海。

上海是吴语地区中较为特殊的一个,它在汉语地区有着独特的经济文化地位而能使得上海话维持其独有的语言地位;同时上海作为新都市,语言状况复杂,在吴方言各个变体中对“地道”的标准较为灵活。

复旦大学2005年的一份调查报告显示,对《上海的方言俚语》中所提到的1919个方言特征词,上海市区二十岁至三十岁的年轻人不再使用的为273个,占总数的13.39%。调查者认为这是方言发展的常态现象:十五年前的旧式词汇本就可能被淘汰一部分(本次调查中调查对象不能听懂也不能使用的词汇集中在天文、地理、农业、教育和植物类别中,且也未能超过被调查者的四分之一);个体言语使用者本就不可能完全掌握开放的词汇系统,尤其是在上海这样信息更迭速度较快的地区[9]。

游汝杰(2006)认为,这说明上海人的方言使用能力在近20年没有明显的下降,上海话也没有真正衰落的迹象。游汝杰提出,这主要是因为上海方言社区内存在明显的双重语言(bilingualism)和双层语言(dialossia)现象[10]:

双重语言(bilingualism)指的是言语使用者个人在特定的社会环境中有“能力”运用两种或两种以上的语言或方言,关注的是吴方言者能否在不同的场合灵活使用方言与普通话。例如,到较为正式的办公场所,谈论交流的双方有较大的可能使用普通话;而在家庭生活中,亲人间则更趋向于使用方言交流[10]。需要注意一个在吴方言区较为普遍的现象:在正式场合,如果双方均为吴方言者,也很可能出现用方言交流的情况;同样的,在家庭环境中,父母也可能用普通话与孩子交流。这一现象凸显了上海话方言区,乃至吴方言区者,有“能力(capacity)”使用两种或以上的方言变体。可以设想并找到对照情况,在某些方言社区中,哪怕在正式场合、哪怕有一方并非方言使用者,也会出现用方言与普通话对话的情况;在家庭环境中,年长者不得不使用普通话与不能掌握方言的新生代交流,或是相反的,无论学校环境还是家庭环境,儿童学习者均未能掌握普通话。游汝杰对此的解释是,虽然在吴方言的言语社区中,通用语是高层语体(high variety),上海话是低层语体(low variety),但在上海高层低层语体的区别并不明显。

双层语言(diglossia)现象,有时会被视作狭义的双语现象,指的是在特定的社会环境中,有两种或两种以上“并存”的现象,关注的是上海话和普通话在上海地区各自的社会功能。游汝杰在《方言和普通话的社会功能与和谐发展》中提到的另一项调查显示,上海人在有能力于不同场合选择方言或通用语交流(双重语言)的同时,也已经约定俗成了一套公共场合与私人场合相分离的语言使用习惯(双层语言)。其调查结果摘录如下:

表3.1上海的双层语言现象与上海人的语言态度

肯定用普通话 | 可能用普通话 | 肯定用上海话 | |

1.对方是说普通话的外地人 | 39(97.5%) | 1(2.5%) | 0(0%) |

2.对方是说普通话的上海成年人 | 17(42.5%) | 10(25%) | 13(32.5%) |

3.对方是说普通话的上海小孩 | 30(75%) | 3(7.5%) | 7(17.5%) |

4.对方说上海话 | 2(5%) | 6(15%) | 32(80%) |

5.郑重其事地表达自己的观点 | 20(50%) | 8(20%) | 12(30%) |

6.引用成语或谚语 | 23(57.5%) | 11(27.5%) | 6(24%) |

游汝杰(2006)认为会出现上述现象主要是因为在上海地区,城市文化或者说地区文化处于强势地位,是当地人民身份认同和语言忠诚(language loyalty)的重要保证。当然,他所提的“强势”并非是针对通用语而言,而是相对吴方言区的其他小片,上海能更好地传承方言。他认为包含语言在内的上海文化在所在的方言区有一定的代表性,上海方言在过去和将来都将与普通话处于和谐共生的状态中。

类似的,整个吴方言区都有明显的双重语言和双层语言现象,这实际上对生存在这一环境内的言语使用者提出了更高的要求:想要在吴方言区生活,就需要同时精通吴方言和普通话,对吴方言本地的母语者来说尤其如此。而新生代面临的现实问题在于,长期沉浸在普通话的语言输入中而影响了吴方言的流利程度,又由于往往先习得方言而出现普通话“无法达到北方方言母语者水平”的情况,大多表现为认知负荷与语言磨蚀。

3.1.2更广泛的吴方言地区方言现状研究

我们来看看更普遍的吴方言地区方言现状研究。